【ペット防災アドバイザーに聞く 】愛犬・愛猫の命を守る平時の備えから避難生活の注意点まで

【ペット防災アドバイザーに聞く 】雑誌クロワッサン掲載記事より

日本は、いつどこで大きな災害が起きてもおかしくない「災害大国」です。私たちNPO法人ペット防災ネットワークは、常々「ペットも大切な家族の一員」であり、その命を守るための備えは、飼い主の重要な責務であるとお伝えしてきました。

「いつかやろう」と思っているうちに、その「いつか」は突然やってきます。後悔しないために、そして、かけがえのない家族の命を守り抜くために、今すぐ「ペット防災」を始めませんか?

この記事は、当法人が監修し、クロワッサンオンラインにも掲載された内容を元に、NPO法人ペット防災ネットワークのブログ読者の皆様へ向けて、より詳しく、そして実践的に再構成した「ペット防災の心得」です。平時の備えから災害発生時、そして避難生活に至るまで、必要な知識と行動のすべてをまとめました。ぜひ、ご自身の状況と照らし合わせながら、最後までお読みください。

第1章:災害の「前」にやるべきこと【平時の備えが命を分ける】

災害対策において最も重要なのは、何事もない「平時」の備えです。災害が起きてから慌てても、できることは限られてしまいます。ここでは、今日から始められる具体的な備えを4つのステップで解説します。

1-1. 住まいの安全総点検:ペットの視点で危険を排除

まず、ご自宅に潜む危険を洗い出しましょう。人間にとっては問題なくても、体の小さいペットにとっては凶器になりうるものがたくさんあります。

家具の固定と配置の見直し: 食器棚や本棚、テレビなどは必ず固定しましょう。また、ペットのケージやベッド、トイレの近くには、倒れたり落ちてきたりするものがないか確認し、安全な置き場所を確保してください。

ケージ周りの安全対策: ケージの上に物を置かないのは鉄則です。窓ガラスの近くは、ガラスの飛散リスクがあるため避けましょう。飛散防止フィルムを貼っておくとさらに安全です。

脱走防止対策: 地震の揺れでドアや窓が開き、ペットがパニックで飛び出してしまうケースは後を絶ちません。玄関や窓には補助錠をつけたり、庭のフェンスに破損がないか定期的にチェックしたりする習慣をつけましょう。

1-2. しつけと健康管理:最高の防災は「日常のケア」にあり

日頃のしつけと健康管理こそが、最も効果的なペット防災です。避難生活は、ペットにとって大きなストレスがかかる非日常の連続。普段からできていれば、そのストレスを大きく軽減できます。

「ハウス」は安心の合図(クレートトレーニング): ケージやキャリーバッグを「お仕置きの場所」ではなく、「安心して休める自分だけの部屋」だと教えてあげましょう。普段から扉を開放して自由に出入りさせたり、中でオヤツをあげたりすることで、災害時にもスムーズに入ってくれるようになります。これは、避難時だけでなく、通院や旅行でも役立つ必須のスキルです。

社会化としつけ: 他の人や動物、様々な物音に慣れさせておく「社会化」は非常に重要です。無駄吠えをさせない、どこでも排泄できるといった基本的なしつけは、避難所での集団生活におけるトラブルを避けるために不可欠です。

健康管理と迷子対策: ワクチン接種やノミ・ダニの予防、定期的な健康診断は、環境の変化で免疫力が落ちやすい避難生活での病気を防ぎます。そして、万が一はぐれてしまった時のために、「マイクロチップの装着・情報登録」と「首輪・迷子札」の二重対策を必ず行いましょう。

1-3. 備蓄品の準備:「ペット用非常持ち出し袋」と「在宅避難用ストック」

人間の防災グッズと同様に、ペットのための備蓄も欠かせません。すぐに持ち出せる「非常袋」と、自宅で避難生活を送るための「備蓄」の2段階で準備しましょう。

【第1段階:非常持ち出し袋(最低5日分、推奨7日分)】絶対に必要なもの: 療法食・薬、フード・水、予備の首輪・リード、食器、うんち袋・ペットシーツ、ペットの情報(写真、ワクチン証明書、かかりつけ医など)をまとめたもの

あると便利なもの: タオル、おもちゃ、おやつ、ウェットティッシュ、猫の場合は洗濯ネット(落ち着かせたり、捕獲時に役立つ)、ガムテープ(ケージの補修など)

【第2段階:在宅避難用ストック(最低2週間分)】フードやトイレ用品は、普段使うものを少し多めに買い置きし、使った分だけ買い足していく「ローリングストック法」がおすすめです。これにより、賞味期限切れを防ぎ、ペットも食べ慣れたものを確保できます。

▶備蓄方法「ローリングストック」についてはこちら

https://petbousai.jp/guide_category/rolling-stock

第2章:その瞬間、どう動く?【災害発生時の対応】

実際に災害が発生した時、パニックにならずに行動できるかどうかは、平時の備えとシミュレーションにかかっています。

2-1. まずは自分の身を守る!

大きな揺れを感じたら、まずは飼い主さん自身の安全を確保してください。飼い主さんが怪我をして動けなくなってしまっては、愛するペットを守ることはできません。丈夫な机の下などに隠れ、揺れが収まるのを待ちましょう。ペットがパニックになっても、慌てて追いかけるのは危険です。まずは落ち着いて、自身の安全確保を最優先してください。

2-2. 落ち着いてペットの安全を確保し、情報を集める

揺れが収まったら、火の始末をし、ドアや窓を開けて避難経路を確保します。その後、ペットを落ち着かせ、リードをつけるか、クレートに入れて安全を確保しましょう。ガラスの破片などで怪我をしないよう、室内でも注意が必要です。テレビやラジオ、スマートフォンで正確な情報を収集し、今後の行動を判断します。

2-3. 「同行避難」をためらわない

危険が迫り、避難が必要だと判断したら、ためらわずにペットと一緒に避難を開始します。これが「同行避難」です。ペットを家に残して避難することは、ペットの命を危険に晒すだけでなく、後で探しに戻るなど、飼い主さん自身の二次災害のリスクを高めます。日頃から、避難場所までの安全なルートを実際にペットと歩いて確認しておく「避難訓練」をしておくと、いざという時に落ち着いて行動できます。

第3章:どう乗り切る?【避難生活の注意点】

避難生活は、長期化することも想定しなければなりません。心身ともに厳しい環境を乗り切るためのポイントを解説します。

3-1. 避難所のルールを理解し、協力する

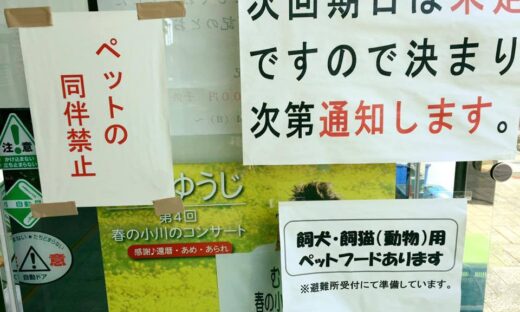

「同行避難」は、必ずしも避難所の居住スペースで一緒に過ごせる「同伴避難」を意味するわけではありません。多くの場合、ペットは屋外や指定された別のスペースで過ごすことになります。

ルールの確認と遵守: まずは避難所の運営ルールを確認し、必ず守りましょう。

周囲への配慮: 動物が苦手な方やアレルギーを持つ方もいます。鳴き声、臭い、衛生管理など、周囲への最大限の配労は、トラブルを避けるための飼い主のマナーです。

「飼い主会」の結成: 熊本地震の際にも大きな力となったのが、飼い主同士が協力してペットの世話をする「飼い主会」のような自主的な組織です。お互いに情報交換をしたり、当番制で世話をしたりすることで、飼い主自身の負担を減らし、より良い飼育環境を作ることができます。

3-2. 車中泊や預け先の選択肢も

避難所での生活が難しい場合、車中泊を選択する方もいますが、エコノミークラス症候群や熱中症など、人間にもペットにも大きな健康リスクが伴います。やむを得ず車中泊をする場合は、こまめな水分補給と適度な運動を心がけてください。 最も安心なのは、親戚や友人など、信頼できる預け先を平時から複数確保しておくことです。災害時に本当に預かってもらえるか、事前に必ず相談しておきましょう。

3-3. 最も大切な「ペットの心のケア」

災害や環境の変化は、ペットに想像以上のストレスを与えます。食欲不振、下痢、攻撃的になる、隠れて出てこないなどのストレスサインを見逃さないでください。 飼い主さんが不安な表情をしていると、その不安はペットにも伝わります。できるだけ笑顔で、優しく声をかけ、マッサージをしたり、好きなおもちゃで遊んであげたりと、安心できる時間を作ってあげることが、何よりの心のケアになります。

まとめ:ペット防災は「愛情」と「想像力」から

ここまで、ペット防災の具体的な方法について解説してきました。リストを見ると「やることが多くて大変だ」と感じるかもしれません。しかし、そのすべては、あなたの大切な家族であるペットへの「愛情」と、いざという時を具体的に考える「想像力」から生まれるものです。

完璧を目指す必要はありません。まずはこの記事の中から、今日一つでも始められることを見つけて、行動に移してみてください。その小さな一歩が、必ずや愛犬・愛猫の命を救う力になります。

私たちNPO法人ペット防災ネットワークでは、より実践的な知識を学べるセミナーの開催や、個別の相談も受け付けています。一人で悩まず、ぜひ私たち専門家と一緒に、万全の備えを築いていきましょう。

▶クロワッサンオンライン ペット防災アドバイザーに聞く、愛するペットの安全を守る5つのQ&Aはこちら