災害支援における被災者中心とは? 熊本地震ペット支援のケースから

災害時の支援のあり方とは?熊本地震の仮設住宅で見えた「寄り添う」ことの本当の意味

熊本地震から時が経ったある日、私は最大規模の仮設住宅の一つ、テクノ仮設団地を訪れました。目的は、かつて私たちが運営したペットの一時預かり施設「わんにゃんハウス」の卒業生たちとの再会です。

そこで出会った柴犬のハナちゃん、猫のマリーちゃんは、以前と変わらず穏やかに過ごしていました。やんちゃだった柴犬のコタロウも、狭いながらも元気な姿を見せてくれ、その健気さに心から安堵しました。

しかし、笑顔で迎えてくださるご家族の皆さんと話すうちに、その安堵は、やりきれないほどの問いへと変わっていきました。仮設住宅での暮らしが持つ厳しい現実と、支援のあり方に対する根源的な疑問が、改めて胸に迫ってきたのです。

この記事では、熊本地震の仮設住宅で目の当たりにした光景と、被災された方々の声を通して、真に「被災者に寄り添う支援」とは何かを問いかけます。

「どうせ2年だから」―復興の裏で置き去りにされた被災者の暮らしと心

被災された方々がようやくたどり着いた「仮の我が家」。しかし、そこで待っていたのは、あまりにも配慮を欠いた現実でした。

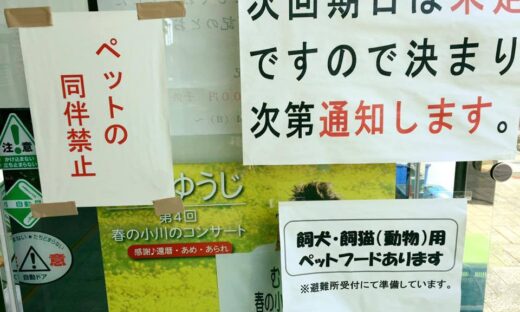

配慮不足が生んだ、ペットと飼い主の窮屈な生活

熊本地震では、環境省の働きかけにより仮設住宅でのペット入居が許可されました。これは画期的な一歩でしたが、運用には大きな問題がありました。自治体が大型犬や中型犬も「室内飼育」を条件としたため、ただでさえ狭い空間での生活を強いられていた被災者の方々は、さらなる苦労を背負うことになったのです。

「衣装ケース二つ分しか物を持ってこられなかった」と語るほどの窮屈な空間で、大型犬が暮らす。それはペットにとっても、飼い主自身の居住スペースを圧迫する形でも、大きな負担となっていました。

なぜ、こんなことになったのか。答えは単純です。最初から「ペット飼育世帯」と「非ペット飼育世帯」をゾーニング(分離)していれば、「大型犬は屋外の犬小屋で」という、はるかに現実的な選択が可能だったはずです。敷地には、そのためのスペースが十分にありました。ほんの少しの計画段階での配慮があれば、避けられた苦労だったのです。

「私たちは棄てられた」と感じさせる無神経な環境

さらに被災者の心を抉ったのは、生活環境そのものでした。

テクノ仮設のすぐ隣には、解体された家屋の廃材置き場が作られ、被災者の方々は、失われた日常の残骸を日々眺めながら暮らすことを余儀なくされました。町の中心から離れた立地もあり、「私たちは廃材と同じでここに棄てられた」と冗談交じりに話す方がいたという話も耳にしました。

また、近くの工業団体の名から取られた「テクノ仮設」という無機質なネーミング、もう少し考えればいい、その地域は高遊原という地域でした、みなさんは「テクノ仮設」と「高遊原仮設」どちらのネーミングがいいと思われますか?「どっちでもいいよ」そう思いますか?

別の仮設では、仮設住宅の集会所の周りに敷き詰められた砂利の中に釘や磁器の破片が混じり、散歩中の犬が肉球を怪我する事故も起きていました。あるおばあさんが日々拾い集めた釘は、ビニール袋二袋分にもなったといいます。

「どうせ2年限定だから、いい加減なことをしているんだ」

仮設の担当者から漏れたというこの言葉は、復興という大きな目標の陰で、一人ひとりの「人」の暮らしと感情が、いかに軽んじられていたかを物語っています。

仮設住宅の集会所の広場に敷く砂利の中に陶器の破片や釘を混在させたまま納品しますか?これがあなたが建てた新築の住宅の庭での出来事であったらどう思いますか?

仮設住宅だから、どうせ2年限定だから、そう考えるからそんな事が起きたのです。熊本地震でそれまで暮らしてきた自宅を失くし、プライバシーもない避難所生活を送り、やっとたどり着いた仮設住宅なのに、、、

「被災者に寄り添う」ってなんでしょうか?

「無責任だ」―善意の支援が被災者の声を消してしまう時

被災者に寄り添う支援が出来なかったのは、行政の「ハード面」の支援における配慮不足だけではありません、ボランティアなどによる「ソフト面」の支援の現場でも同じような事が起きていました。

テクノ仮設では、被災した飼い主さんたちが自ら「飼い主の会」を立ち上げました。車中泊や避難所生活を通じ、ペットの適正飼育の重要性を痛感した方々が、「この仮設でペットトラブルをなくしたい」という強い思いから、自発的に結成した会です。

そんな中、敷地内に住み着いた野良猫の問題が持ち上がりました。将来の無秩序な繁殖や、餌やりさんが仮設を出た後の猫たちのことを憂慮した飼い主の会は、現実的な解決策として「TNR(捕獲・不妊去勢手術・元の場所へ戻す)」しかないと結論づけました。これは、動物愛護の感情論ではなく、共同生活の秩序を守るための、被災者自身が真剣に考え抜いた苦渋の決断でした。

しかし、この提案に対し、会を支援していたあるボランティアが「保護できないのにTNRなんて無責任だ」と真っ向から反対したのです。

ずっとお世話になってきた支援者の言葉に、飼い主さんたちは反論できませんでした。感謝の気持ちと、これからも支援を受けなければならないという関係性が、彼らの口を固く閉ざさせたのです。「あれしか方法はないのに…でも、言えなかった」と、後日打ち明けてくれた飼い主さんの言葉が、今も耳に残っています。

これはTNRの是非を問う話ではありません。被災者が自ら導き出した解決策を、支援者が一方的に否定することが、本当に「寄り添う」ことなのか、という支援の本質を問う話です。「支援する側とされる側」という非対称な関係性が、被災者の主体性を奪い、本音を言えなくさせてしまう。この出来事は、善意の支援が時に牙をむくという、痛烈な教訓となりました。

支援の原則「被災者中心」とは?―対話と信頼関係から始める本当の寄り添い方

復興を前に進めることは行政の重要なタスクです。しかし、その中心には、明日への不安を抱えた「被災者」という「人」がいます。彼らのニーズを、資料や統計だけで理解することは決してできません。

災害支援において最も重要なのは、被災者の声に耳を傾け、その主体性を尊重する双方向のコミュニケーションです。

「○○さん、実はね…」

被災者の方がそう心を開いてくれる関係性は、どうすれば築けるのでしょうか。それは、「支援する側」と「支援される側」という見えないラインを消し、フラットな立場で対話を重ねることから始まります。支援者の「信念」や「経験」を押し付けるのではなく、被災者の現実に共感し、彼らが本当に求めているものは何かを徹底的に理解しようとする姿勢。それこそが、確かな信頼関係の土台となります。

支援とは、知識や物資を一方的に提供することではありません。被災者の心の奥底にある痛みに寄り添い、共に解決策を模索するパートナーであること。そのために、私たち支援する側にこそ、何よりもまず「コミュニケーション能力」が求められているのです。

この熊本地震での経験は、私たちのペット防災活動の原点です。単にモノを備える、やり方を知るだけでなく、有事の際に人と人がどう向き合うべきかを考えること。それこそが、真に命を守る防災だと信じています。