「鳴き声がうるさい」だけじゃない。熊本地震の現場で見た、ペットトラブルの“本当の理由”

熊本地震で目撃した、怒声が飛び交う避難所

「鳴き声がうるさい!人間と畜生とどっちが大事だと思ってるんだ!」

これは、私が熊本地震の現場で、ペットも避難していた避難所で実際に耳にした言葉です。被災した男性が、避難所の運営スタッフに大声で怒鳴っていました。静まり返った体育館に響き渡るその声は、張り詰めた空気の中で、多くの人の胸に突き刺さるものでした。

災害時の避難所トラブルとして、よく「ペットの鳴き声やにおい」が原因に挙げられます。確かにそれらも一因ではあるでしょう。しかし、その避難所にいた犬たちは、人が行き交う状況の中たまに「ワン」と吠えてしまったとしても、四六時中吠え続けていたわけではありませんでした。そもそもずっと吠え続けるような犬たちが避難所にずっといる事は不可能です。

では、なぜ彼はあれほど怒っていたのでしょうか。トラブルの本当の理由は何だったのでしょうか。

トラブルの本当の理由 – ストレスの矛先はなぜ動物へ向かうのか?

本当の理由は、被災者が抱える「先の見えないこと」への極度の不安と「ストレス」にあると、私は考えています。

ある日突然、自宅が全壊し「被災者」になった現実 プライバシーのない避難所での共同生活 毎日配給される冷たいコンビニ弁当と、それを受け取るための長い列 なかなか示されない、これからの生活の見通し 失った日常、先の見えない復興、そして何より「普通の生活」がしたいという切実な願い。しかし、周りも同じ被災者であり、支援してくれる人々への感謝もあるため、その不満を人に向けることは憚られます。そんな時、『人間社会のルールに直接属さない存在』である動物は、残念ながらその捌け口として格好の対象とされてしまうのです。

行き場のないストレスの矛先が、立場の弱い動物たちに向かってしまう。これが、多くの避難所で起こりうるトラブルの深層心理です。

問題の根源は「平時の飼い主たち」にある

ここで「ストレスをぶつけられて動物たちがかわいそう」という感情論だけで終わらせてはいけません。なぜ、動物たちは「文句を言ってもいい対象」になってしまうのでしょうか。

その根源は、悲しいことに「平時の飼い主たちの振る舞い」にあります。

公園でノーリードで放された犬に追いかけられて、怖い思いをしたこども。

散歩道に放置された糞を踏んでしまい、新しい靴を汚してしまった人。

放し飼いの猫に、大切に育てていた植木をひっくり返された人。

例えば、伸縮リードを長く伸ばしたまま歩道を占拠する散歩、公共の場でブラッシングをして毛をまき散らす行為、鳴き声への無頓着さなど、飼い主にとっては「このくらい大丈夫」と思うことでも、動物に関心がない人や苦手な人から見れば、それは日々の小さなストレスの蓄積となります。

一部の不適切な飼い主が、日常生活の中で「動物や飼い主は迷惑だ」という印象を地域に植え付けてしまっているのです。こうした下地があるからこそ、災害時という特殊な環境で、被災者のやり場のないストレスが動物たちへ向かってしまっても「それも仕方ないよね」という雰囲気になってしまうのです。

もし、避難所で大声で泣く「赤ちゃん」に「うるさい!」と言えなくても、犬が「ワン」と吠えれば大声で「うるさい!」と言える状況を飼い主自身が作っているのです。

そんな状況を変えるために

この負の連鎖を断ち切るために、私たちにできることは明確です。それは「飼い主の自助努力」と「避難所運営の工夫」の両輪で進めるペット防災です。

解決策①【飼い主の自助】: 「適正飼育」こそが最高のペット防災

すべての基本は、飼い主一人ひとりが普段から責任ある行動をすることです。私たちはセミナーなどを通じて繰り返し伝えていますが、普段からマナーを守り、周囲へ配慮する「適正飼育」を徹底すること。それこそが、いざという時にあなたとペット、そして周りの人々をも守る、最も重要で効果的なペット防災なのです。 具体的には、基本的なしつけ、日々の健康管理、そして何より、公共の場での振る舞いに常に気を配ること。これらはすべて、災害時の集団生活への即戦力となる備えに直結します。

解決策②【避難所の公助】: 被災者全員の不安を和らげる「先を見せる」運営

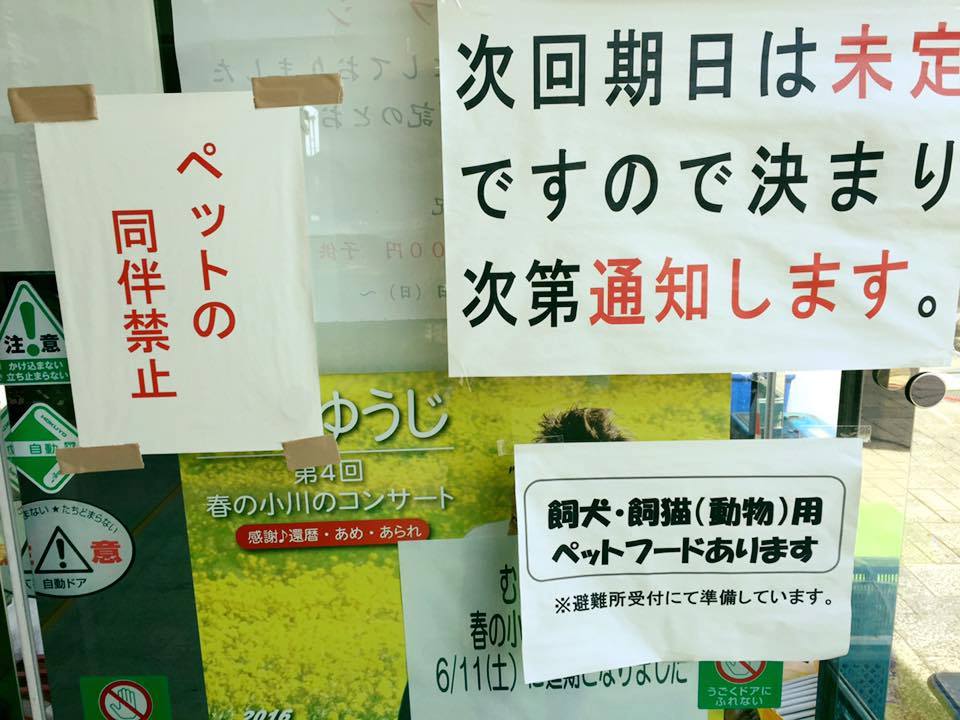

避難所側は、事前の計画でペットと人の生活空間を分ける「ゾーニング」を行うことが理想です。事前に計画を練りゾーニングし、生活空間、動線を分離しておくことでほとんどのトラブルを防ぐことが出来ます。

それが難しい場合でも、もっと大切なことがあります。それは「先行きを明示する」ことです。発災直後の必要な時期には「被災者支援の観点」からペットを避難所で受け入れる。その間に一時預け場所や別の場所を探す。

そして「ペットは〇月〇日まではここにいますが、それ以降は〇〇へ移動する予定です」

このように具体的な見通しを飼い主にも、それ以外の人にも示すこと。先が見えるだけで人の心は落ち着き、「それまでならお互い様」という気持ちが生まれます。この「見通し」こそが、被災したコミュニティ全体の無用な対立を防ぐ、最もシンプルで強力な処方箋なのです。「先行き」が見えないからこそ不安になり、それがストレスを増大させ、トラブルの原因となるのです。

まとめ:「お互い様」で乗り越えるために

避難所でのペットトラブルを避けるためには日頃から「ちゃんとしておくこと」

災害時に起こる問題のほとんどは「災害が起きたから発生した特別な問題」ではありません。災害時に起こる問題のほとんどは災害で「日頃から地域にあった小さな問題が顕在化」するのです。

日頃からある地域の問題を、放置せず、一つ一つ解決して行くことが災害対策なのです。

日頃から飼い主は適正飼育を徹底し、地域社会の一員としての責任を果たす。

日頃から行政はペットの災害対策を具体化し、ペットの受け入れ体制や支援体制を整備しておく。 その両方が揃って初めて、誰もが安心して過ごせる避難所が実現できるのです。