ペット防災の先にあるもの。適正飼育と連携で築く「人と動物が共生する社会」とは

はじめに:ペット防災の「その先」にあるもの

近年、「ペット防災」という言葉を耳にする機会が格段に増えました。多発する自然災害を前に、愛するペットの命を守るための備えは、今や飼い主にとっての責務と言っても過言ではありません。しかし、ペット防災の本質は、単に災害からペットを守るための対策に留まるものではありません。

実は、ペット防災への取り組みは、平時における「動物福祉」の向上、そして「人と動物が共生する社会」の実現へと深く繋がっているのです。

本記事では、ペット防災を支える2つの大きな柱である「飼い主による適正飼育」と「社会全体での連携」を深掘りし、それらがどのように動物福祉の向上、ひいては社会全体の課題解決に結びつくのかを解説します。ペット防災の「その先」にある、より良い未来を一緒に考えていきましょう。

第一の柱:飼い主の「自助」- すべての基本となる「適正飼育」

ペット防災の根幹をなす最も重要な要素、それは飼い主一人ひとりが実践する「適正飼育」です。適正飼育と聞くと、何を思い浮かべるでしょうか。毎日の食事や散歩、健康管理、しつけ、あるいは動物の生態や習性を学ぶこと、そして周囲へ配慮するマナー。これらすべてが適正飼育に含まれる大切な要素です。

これらを一言で表すならば、「動物と暮らすことと、真剣に向き合うこと」。この真摯な向き合いこそが、災害という非日常時において、ペットと自分自身を守る最大の力となります。

なぜ「適正飼育」がペット防災に直結するのか?

平時の適正飼育が、災害時に具体的にどう役立つのかを見ていきましょう。

健康管理 日頃から定期的な健康診断やワクチン接種、ノミ・ダニ予防などを徹底していれば、避難生活という過酷な環境下での感染症リスクや、ストレスによる体調悪化を最小限に抑えられます。体力があり、持病がコントロールされていれば、厳しい状況を乗り越える力も強くなります。

しつけ・社会化 「おすわり」「まて」などの基本的なコマンド、クレート(ケージ)に慣れておく「クレートトレーニング」、知らない人や他の動物に過度に怯えたり攻撃的になったりしない「社会化」。これらは、避難所での集団生活において、トラブルを防ぎ、ペット自身のストレスを軽減するために不可欠です。特に、安全な場所としてクレートに慣れていれば、避難所での待機や移動の際に、ペットは安心して過ごすことができます。

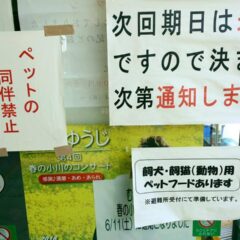

飼い主のマナーと周囲への配慮 鳴き声や排泄物の処理など、日頃から周囲に配慮した飼育を心がけていれば、避難所においても他の避難者との軋轢を生みにくくなります。災害時には、動物が苦手な人やアレルギーを持つ人とも同じ空間で過ごさなければならない可能性があります。平時からのマナー遵守は、有事の際に「ペット同伴避難」への理解を得るための土台となるのです。

このように、適正飼育の一つひとつが、災害時の困難を乗り越えるための具体的な「備え」となります。そして、災害が頻発する日本において、ペット防災への取り組みそのものが、もはや「適正飼育」の必須項目であると、私たちは認識を新たにする必要があります。

第二の柱:「共助・公助」- 自助の限界を支える「関係機関の連携」

どれだけ飼い主が万全の準備をしていても、その努力だけでは乗り越えられないのが大規模災害の現実です。家屋が倒壊し、備蓄品が失われ、飼い主自身が負傷してしまうかもしれません。そのような状況では、個人の力、すなわち「自助」には限界があります。

そこで不可欠となるのが、「共助(地域やコミュニティでの助け合い)」と「公助(行政による支援)」です。ペット防災においては、これらを機能させるために、平時からの関係機関の連携が極めて重要になります。

「関係機関」とは?

自治体(都道府県、市町村):ペットの災害対策全体の構築、防災計画へのペット対策の明記、避難所の開設・運営ペットの受け入れ、情報発信など

獣医師会:負傷動物の救護、衛生管理、災害時のペットの一時預かり、飼い主への専門的アドバイスなど

ペット関連事業者:ペットフード・用品メーカー、ペットショップ、トリミングサロン、ペットシッターなど。物資の供給や一時預かり先の提供など

NPO:専門知識を活かした飼い主支援、行政との橋渡し、ボランティアのコーディネートなど

これらの多様な組織が、災害発生時にバラバラに対応するのではなく、平時から顔の見える関係を築き、情報共有や役割分担について協議しておく。例えば、災害時の動物救護本部の設置場所や運営方法、支援物資の集積・配布ルート、ペットの一時預かり先のリスト作成などを事前に協定しておくことが、迅速で効果的な支援に繋がります。

ペット防災の先へ:動物福祉と「蛇口を閉める」こと

ここまでペット防災の2つの柱について解説してきました。では、これらがなぜ「動物福祉」に繋がるのでしょうか。

その答えは、「社会全体の動物に対する意識レベルの向上」にあります。

適正飼育の徹底がもたらす変化 飼い主が動物の生態や習性を深く理解し、終生飼養の覚悟を持ってペットと向き合う「適正飼育」が社会のスタンダードになれば、どうなるでしょうか。安易な気持ちでペットを飼い、問題行動や経済的な理由で手放すといった「飼育放棄」は確実に減少します。これは、保健所に収容され、殺処分の対象となる犬や猫の数を根本から減らすことに直結します。

関係機関の連携がもたらす変化 行政や獣医師会、NPOなどが連携し、地域ぐるみで動物に関する問題に取り組む体制が整えば、飼い主への適正飼育の啓発活動はより効果的になります。また、飼い主のいない猫の問題(地域猫活動)や、多頭飼育崩壊といった困難な課題に対しても、早期発見と多角的なアプローチによる解決が可能になります。

つまり、ペット防災をきっかけとした「適正飼育の推進」と「関係機関の連携強化」は、災害時だけでなく、平時における動物の問題を解決する大きな力となるのです。

これは、動物愛護の世界でよく使われる「蛇口を閉める」という考え方そのものです。目の前で溢れる水(殺処分される動物)を必死ですくい続けるだけでなく、その水が流れ出る元栓(無責任な飼い主や社会の無関心)を閉めなければ、問題は永遠に解決しません。ペット防災への取り組みは、まさにこの「蛇口を閉める」ための、非常に効果的で実践的なアプローチなのです。

あなたが帰宅してお風呂の蛇口が開きっぱなしで、お風呂から水が溢れ出していたらあなたは最初に何をしますか?バケツで水を汲みだしますか?

結論:今日から始める、共生社会への一歩

ペット防災は、災害という非日常への備えであると同時に、私たちの日常を豊かにし、社会をより良く変えていく可能性を秘めた活動です。

飼い主の皆様へ:今一度、ご自身の「適正飼育」を見直してみてください。しつけは十分か、健康管理は万全か、そして災害への備えはできているか。その一つひとつの実践が、愛するペットを守り、動物福祉の向上に繋がります。

関係者の皆様へ:それぞれの専門性を活かし、地域での連携を模索してください。一つの組織でできることには限りがあります。手を取り合うことで、より多くの命を救い、人と動物が安心して暮らせる街づくりを進めることができます。

ペット防災は、もはや特別なことではありません。それは、動物と共に生きる社会の一員としての責任であり、未来への投資です。私たちNPO法人ペット防災ネットワークは、セミナーや情報発信を通じて、皆様の取り組みを全力でサポートします。

この記事が、ペット防災の本当の価値を理解し、あなたが一歩を踏み出すきっかけとなれば幸いです。

私たちNPO法人ペット防災ネットワークでは、こうした関係機関の連携を促進し、飼い主の防災意識を高めるための「ペット防災セミナー」を定期的に開催しています。

セミナーは、単に知識を学ぶ場ではありません。

飼い主にとっては:最新の防災知識を得るだけでなく、同じ意識を持つ仲間と繋がる場となります。

関係機関にとっては:それぞれの立場から見える課題や保有するリソースを共有し、具体的な協力体制を構築するきっかけとなります。

行政、獣医師、事業者、そして飼い主が一堂に会し、共に学び、対話する。このプロセスこそが、いざという時に本当に機能する「共助・公助」のネットワークを育むのです。ご興味のある方は、ぜひ一度、私たちのセミナーにご参加ください。

▶正しいペット防災の知識を得るためのセミナーはこちら https://petbousai.jp/seminar