「ペット防災」ペット専用避難所は本当に必要か?熊本地震の教訓と災害の現実から考える

はじめに:「ペット専用避難所」を求める声の高まり

災害発生時にペットと共に安全な場所へ避難する「同行避難」は、多くの飼い主にとって大きな課題です。

そうした中、「ペットがいるから避難所へ行くのをためらった」「避難所でペットを屋内に受け入れてもらえなかった」といった過去の災害時の経験談から、ペットと飼い主が気兼ねなく過ごせる「ペット同行避難専用の避難所」を求める声が、市民や議員から根強く上がっています。

実際に、福岡県北九州市では、市民の声に応える形で2023年度にペット同行避難専用避難所を試験的に開設する動きがありました。同じく福岡市でも2024年に専用避難所の試験運用が行われました。一見すると、この「専用避難所」は、ペットを飼うすべての人の不安を解消する画期的な解決策のように思えるかもしれません。しかし、私たちは一度立ち止まり、冷静に考える必要があります。その声は、果たして過去の災害の現実や、現在の自治体の取り組みの全体像を正確に捉えているのでしょうか。

一考:その声は、災害の現実を捉えているか?

「専用避難所さえあれば、すべてが解決する」という考え方は、実は非常に表層的で、いくつかの重要な視点が抜け落ちている可能性があります。

熊本地震の教訓:必ずしも室内避難が不可能だったわけではない

2016年に発生した熊本地震を振り返ってみましょう。

当時、国が策定した「人とペットの災害対策ガイドライン」の存在はほとんど知られておらず、行政からの明確な指示もない混乱した状況でした。しかし、そのような中でも、避難所の判断でペットを屋内に受け入れ、飼い主と共に過ごせるように配慮した指定避難所は、実は複数存在したのです。

それらの避難所の中には、動物が苦手な人やアレルギーを持つ人々の生活スペースと、ペットと飼い主のスペースを明確に分ける「ゾーニング(棲み分け)」を適切に行うことで、避難所が閉鎖されるまでの期間、ペットと飼い主が共に室内で過ごすことができた避難所もありました。

この事実は、「災害時、ペットは屋外でしか過ごせない」という固定観念が、必ずしも正しくないことを示しています。問題は建物の有無ではなく、避難所の運営方法や、関係者間の知識・理解の共有にある場合が多いのです。

自治体のペット防災の現状と課題

多くの人が見過ごしがちなのが、現在の自治体におけるペット防災の取り組みの現状と、そこに潜む課題です。

関連記事NPO法人ペット防災ネットワーク公式ブログ「避難所ごとの判断」https://petbousai.jp/pet-bousai/1460.html

周知不足という根本的な問題

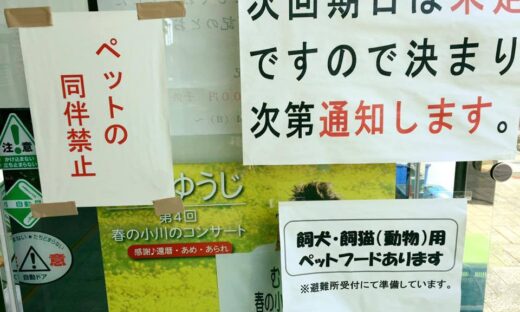

国は「人とペットの災害対策ガイドライン」を策定し、多くの自治体では、そのガイドラインに基づき独自のガイドラインを策定し、ペットの同行避難受け入れを明記しています。つまり、原則として、指定避難所はペットの同行避難者を受け入れる体制を整えることになっているのです。

しかしながら、その事実が、実際に避難所を運営する避難所運営者や地域住民、そして何より飼い主自身にまで十分に周知されていない、という問題があります。現場の運営者がルールを知らなければ、適切にペットを受け入れることはできません。飼い主が「どうせ断られるだろう」と思い込んでいれば、避難行動そのものを躊躇してしまいます。

ペット同行避難専用避難所の試験的な取り組みが示すこと

前述した北九州市の事例は、非常に示唆に富んでいます。市が試験的に開設したペット同行避難専用避難所は、台風や豪雨災害の際に実際に数回開設されました。しかし、その利用者はほとんどいなかったと報告されています。福岡市の場合も同様の結果でした。

これは、専用避難所を求める声と、実際の飼い主の避難行動との間にギャップがある可能性を示しています。自宅の被害が軽微であれば、住み慣れた家で過ごしたいと考えるのは自然なことです。また、専用避難所が自宅から遠い場所にあれば、利用のハードルはさらに上がります。

「専用避難所があれば利用するはずだ」という仮説が、必ずしも現実のニーズと一致しないことを、この事例は物語っています。

熊本地震「第二わんにゃんハウス」の失敗事例

私は北九州市、福岡市での協議会に参加しており、協議会で「ペット同行避難専用避難所」の試験運用の話が出た際にその有効性に疑問を呈しました。

何故なら私は熊本地震でペット同行避難専用避難所の失敗事例とその原因を知っていたからです。

熊本地震発災後、甚大な被害を受けた益城町の総合運動公園には、ペットの受け入れ拠点として「益城町わんにゃんハウス」が開設され、多くの被災した飼い主とペットが利用していました。

さらなる避難ニーズに応えるため、環境省と熊本県は、益城町の中心部から車で約20分の距離にあるサッカースタジアムに、新たに「第二わんにゃんハウス」を開設しました。

この第二わんにゃんハウスは、プロサッカーチームが使用する施設ということもあり、シャワールームが完備されるなど、人間が過ごす環境としては、屋外の簡易シャワーで雑魚寝状態だった総合運動公園の避難所に比べて格段に優れていました。ペットが過ごす環境についても、先のわんにゃんハウスと大きく変わらない良好な状態が確保されていました。

しかし、これほど恵まれた環境であったにもかかわらず、この第二わんにゃんハウスは、最終的に一頭のペットも利用することなく閉鎖されたのです。

なぜ、このような事態が起きたのでしょうか。広報不足なども一つの要因として考えられますが、より本質的な理由は、被災した方々が「ペットと一緒のより良い環境」よりも、「地域コミュニティとの繋がり」を選んだことにあると、私は考えています。

災害という極限状況において、人々を支えるのは、物理的な環境だけではありません。慣れ親しんだご近所さんと顔を合わせ、「大変だね」「大丈夫?」と声を掛け合う。お互いの安否を確認し、情報を交換し、足りないものを分け合う。そうした「共助」の関係性や、日々の何気ない会話こそが、被災者の心を支える大きな拠り所となります。

車でたった20分。平時であれば何でもないその距離が、災害時には、住み慣れた土地や人間関係から切り離される「分断」を意味します。被災された方々は、たとえ環境が少しばかり不便であっても、自分たちのコミュニティの中に留まることを選択したのです。

この教訓は、私たちに重い問いを投げかけます。

あなたの町に、ペット同行避難専用の避難所が作られるとして、それは一体どこに、いくつ作ることができるでしょうか?もしそれが、あなたが普段暮らしている地域から遠く離れた場所であったなら、大切なペットを連れて、本当にそこへ避難するでしょうか?

この問いを突き詰めていくと、一部の地域に立派な専用避難所を一つ作るよりも、まずは全ての人がアクセスしやすい身近な「指定避難所」で、ペットを受け入れる体制をきちんと構築・徹底することが、いかに重要で現実的な対策であるかがわかります。

そして、こうした現実の課題から目を逸らし、「専用避難所さえあれば」という安易な議論に終始してしまうことは、本当に必要な体制づくりの停滞を招きかねないのです。

「専用避難所ありき」がもたらすリスク

私たちは、「ペット同行避難専用避難所」の設置自体を否定するものではありません。地域の特性やニーズによっては、有効な選択肢の一つとなり得ます。

しかし、過去の災害の現実を検証せず、自治体の取り組みの現状や課題も把握しないまま、「専用避難所を作ればペット同行避難は成功する」と考えることは、大きな間違いです。

それどころか、「専用避難所さえ作れば問題が解決する」という安易な考え方が広まることは、ペット防災が本来取り組むべき、より本質的な課題から人々の目を逸らさせ、対策の遅れにつながる危険性すらあります。

本来取り組むべき課題とは、

* 既存の指定避難所で、どのようにペットを受け入れるかの具体的な運営マニュアルの整備と訓練

* 避難所運営に関わる全ての人(行政、地域住民、飼い主)へのガイドラインの周知徹底

* 動物が苦手な人やアレルギーを持つ人への配慮と、共生のためのゾーニングの具体策

* 飼い主自身の、平時からのしつけや健康管理、備蓄といった「備え」の意識向上

など、多岐にわたります。これらは地道な取り組みであり、専用避難所を一か所開設するよりも、はるかに複雑で労力がかかることかもしれません。しかし、これら本質的な課題を抜きにして、災害時の本当に役立つ対策は実現できないのです。

まとめ:正しい知識で、いのちを守る選択を

災害時にペットのいのちを守るために本当に必要なのは、単一の特効薬を求めることではありません。

過去の災害から得られた教訓を真摯に学び、今私たちが住む地域の現状と課題を正確に把握した上で、全体像を見据えた総合的な対策を検討していくことが不可欠です。

そして、行政は、既存の避難所での受け入れ体制強化と、そのルールの周知徹底を粘り強く進めていく必要があります。

同時に飼い主である市民も「専用避難所」という言葉だけに飛びつくのではなく、まずは足元の課題と向き合い、あなたとあなたの大切な家族であるペットのいのちを守るために災害を「じぶんごと」として捉え、「いつか」ではなく「今日から」備える必要があるのです。

▶正しいペット防災の知識を得るためのセミナーはこちら