災害時のペット対応、自治体はなぜ動けない?解決策は「平時の官民連携」にあり

はじめに:災害時のペット対応、自治体が直面する構造的課題

大規模災害時、自治体は住民の生命と財産を守るため、多岐にわたる業務を担います。近年、その中で「ペットの災害対策」の重要性が叫ばれていますが、多くの自治体が対応に苦慮しているのが実情です。

本稿では、日々防災行政に尽力されている自治体職員の皆様に向け、災害時のペット支援がなぜ困難なのか、その構造的課題を分析します。そして、この状況を打開する最も効果的なアプローチとして「平時からの官民連携の枠組み作り」を提案します。

【課題1】発災直後、自治体がペットを直接支援できない3つの理由

災害発生直後、被災したペット一頭一頭に対し、自治体が直接的な救護や手厚い支援を行うことは、残念ながら現実的ではありません。その背景には、無視できない3つの制約が存在します。

1. 圧倒的な人的リソース不足

災害対策基本法に基づき、職員は人命救助を最優先とした応急対策に投入されます。避難所運営、安否不明者の捜索、支援物資の管理など業務は飽和状態に。職員自身も被災者である中、動物の専門知識を持つ職員はさらに限られ、ペットの個別対応に人員を割く余裕は物理的にありません。

2. 物的リソースの限界

地域の動物愛護センターや関連施設自体が被災し、機能不全に陥るリスクは常に存在します。2016年の熊本地震では、熊本市動物愛護センターが被災し、収容動物の安全確保が急務となりました。支援の拠点となるべき施設自体が、支援を必要とする対象になり得るのです。

3. 支援の優先順位という厳しい現実

応急対策期において、行政リソースが人間の生命・身体・財産の保護に集中的に投下されるのは当然の判断です。これにより、ペット支援の優先順位が相対的に低くなることは避けられません。

【課題2】「支援しない」選択が招く、より深刻な3つの危機

「直接支援が困難なら、飼い主の自己責任(自助)に委ねるしかない」という判断は、後々、より深刻な形で自治体自身に跳ね返ってきます。初期対応からペット問題を切り離すと、以下の事態が連鎖的に発生し、結果的により多くの行政コストが必要となります。

1. 公衆衛生の悪化と災害関連死のリスク

同行避難が叶わず車中泊などを選択した飼い主は、エコノミークラス症候群など**「災害関連死」**のリスクが高まります。また、野良化したペットや不適切な飼育による人獣共通感染症など、新たな健康危機管理の問題も発生します。

2. 避難所運営の混乱とコミュニティの分断

ペットの同伴を巡る住民間の対立は、避難所運営における深刻な問題です。その仲裁やルール作りに職員が忙殺され、全体の避難所運営を停滞させる要因となります。

3. 復旧・復興活動の遅延

ペットを心配するあまり、危険な自宅から離れられない住民への対応は、円滑な復旧作業の妨げとなり、地域全体の復興プロセスに遅れを生じさせます。

唯一の解決策:自治体は「司令塔」となり、平時から官民連携の枠組みを作る

「直接支援は不可能。しかし放置すれば問題は深刻化する」 このジレンマを解決する唯一の道、それが「平時からの官民連携の枠組みを構築し、自治体がその司令塔として機能すること」です。

自治体の役割は、発災後にプレイヤーとして動くことではありません。平時において、地域の多様なリソースを結びつけ、災害時にそれらが有機的に機能するシステムをデザインするプロデューサーとなることです。

1. 獣医師会

地域の動物医療と公衆衛生の維持に不可欠な専門家です。地元獣医師会は災害時のペット支援において中心的な役割を担います。

《平時の役割》災害時の動物救護活動計画の策定 合同訓練への参加(負傷動物のトリアージ訓練など) マイクロチップ装着や感染症対策の啓発

《災害時の役割》動物救護本部の設置・運営 被災ペットの一時預かり対応 避難所でのペットの健康相談対応 公衆衛生に関する専門的助言

2. NPO・市民活動団体

専門知識、ノウハウ、そして災害時に動ける機動力を持つ、連携の中核となるパートナーです。

《平時の役割》 自治体職員や住民向けのペット防災セミナーの企画・実施 地域の実情に合った避難計画やマニュアル策定のコンサルティング

合同防災訓練の企画・運営支援 市民への啓発活動(イベント、情報発信)

《災害時の役割》専門ボランティアの派遣とコーディネート 避難所におけるペット飼育エリアの運営支援・アドバイス 被災ペットの一時預かり先の調整

支援物資の需給調整と配布サポート

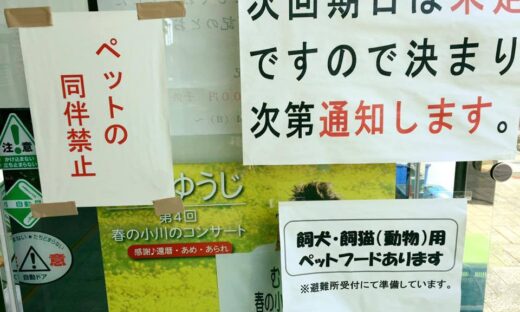

3. ペット関連事業者(メーカー、小売、サービス等) 物資や施設、専門技術といった具体的なリソースを提供できる重要なパートナーです。

《平時の役割》災害時協力協定の締結(物資供給、施設利用など) 顧客(飼い主)へのペット防災の啓発 自社の事業継続計画(BCP)に動物支援を組み込む

《災害時の役割》協定に基づくペットフード、トイレ用品などの支援物資の提供 店舗や施設を支援物資の一時預かり場所として提供 トリマーやトレーナーなど、専門スタッフの派遣によるケア支援

4. 地域のボランティア団体(自治会、コミュニティ等)最も住民に身近な存在として、地域に密着したマンパワーを発揮します。

《平時の役割》地域内のペット飼育状況の把握、飼い主リストの作成 地域の防災訓練へのペット同行避難訓練の導入 飼い主同士の共助コミュニティの形成促進

《災害時の役割》避難所でのペット飼育スペースの設営・運営補助 高齢者など要配慮者のペットの避難支援 地域内での安否確認や情報伝達の補助

これらの組織と平時から連携し、災害時相互協力協定の締結や合同防災訓練などを実施しておくことが、未来の災害対応コストを劇的に削減し、地域全体のレジリエンスを高める最も効果的な「投資」となるのです。

結論:未来の災害に備える鍵は「阿吽の呼吸で動ける官民連携」

災害時のペット問題は、住民の安全、公衆衛生、そして円滑な復旧・復興に直結する、危機管理の根幹に関わる課題です。だからこそ国の防災基本計画にも明記され、自治体には実効性のある体制構築が求められています。

しかし、単にNPOや獣医師会と災害時協力協定を形式的に結ぶだけでは、いざという時にその枠組みは十分に機能しません。

最も重要なのは、平時からの「顔の見える関係づくり」です。合同での防災訓練や定期的な意見交換会などを通じて、互いの組織が持つ「強み」(専門性や機動力)と「弱み」(人員や物資の限界)を腹を割って共有する。このプロセスを通じて初めて、机上の空論ではない、現場で本当に機能する役割分担と具体的な連携体制が見えてくるのです。

災害という極限状態において求められるのは、指示待ちの関係ではありません。互いを深く理解し、信頼し合うことで生まれる「阿吽の呼吸」で動ける強固なパートナーシップです。

現代の自治体に課せられた重要な責務とは、単に地域の力を結集する「枠組み」を作ることだけではありません。その枠組みの中で血の通った関係性を育み、有事の際に即応できる真の「官民連携」を構築するという、新たなリーダーシップを発揮することに他なりません。それこそが、未来の災害時にペットと飼い主、ひいては地域住民全員を守るための最も有効な鍵となるのです。

官民連携の第一歩を、私たちのセミナーから

私たちNPO法人ペット防災ネットワークでは、こうした官民連携の枠組み作りをサポートするため、自治体職員向けのペット防災セミナーや、具体的な協定締結に向けたコンサルティングを提供しています。

未来の災害で、一人でも多くの住民と、その大切な家族であるペットの命を守るため、ぜひ私たち専門家の知見をご活用ください。

▶ 自治体向けセミナーの詳細・お問い合わせはこちら https://petbousai.jp/seminar/local-government