「鳴き声がうるさい」だけじゃない。熊本地震の現場で見た、ペットトラブルの“本当の理由”

はじめに:熊本地震の避難所で耳にした、忘れられない怒声

「鳴き声がうるさい!人間と畜生とどっちが大事だと思ってるんだ!」

これは、2016年の熊本地震、その激震地の避難所で、私が実際に耳にした言葉です。被災した一人の男性が、避難所の運営スタッフに怒鳴っていました。余震の恐怖と先の見えない不安で静まり返った体育館に、その怒声は響き渡り、多くの人の胸に突き刺さりました。

災害時の避難所トラブルとして、よく「ペットの鳴き声やにおいやアレルギー」が原因に挙げられます。確かにそれらも一因ではあるでしょう。しかし、その避難所にいた犬たちは、不慣れな環境と人の往来に驚き、たまに「ワン」と吠えてしまうことはあっても、四六時中吠え続けていたわけではありません。そもそも、そんな状態の犬が避難所にずっと居続けることは不可能です。

では、なぜ彼はあれほどまでに怒りを爆発させたのでしょうか。トラブルの本当の理由は何だったのでしょうか。そして、その根源をたどっていくと、私たちペットと暮らす者にとって、決して目を背けることのできない、重い現実に突き当たるのです。

トラブルの深層心理 – なぜストレスの矛先は動物へ向かうのか?

トラブルの直接的な引き金は、被災者が抱える「先の見えないこと」への極度の不安と、心身を蝕む「ストレス」にあると、私は考えています。

想像してみてください。ある日突然、大きな揺れと共に自宅が全壊し、昨日までの日常がすべて奪われる現実。プライバシーのかけらもない体育館での共同生活。毎日配給される弁当を受け取るために並ぶ長い列。いつになったら仮設住宅に入れるのか、仕事は続けられるのか、この生活はいつまで続くのか。誰に尋ねても、明確な答えは返ってきません。

「普通の生活」がしたい。その切実な願いは、日増しに募るばかりです。しかし、周りを見渡せば、皆同じ境遇の被災者です。支援してくれる人々への感謝の気持ちもあります。不満や怒りを、他人にぶつけることは難しい状況。

そんな時、行き場を失ったストレスや不満の矛先は、どこへ向かうのでしょうか。残念なことに、『人間社会のルールに直接属さない存在』である動物は、その捌け口として格好の対象とされてしまうのです。

立場の弱い動物たちへ、人の負の感情が向けられてしまう。これが、多くの避難所で起こりうるペットトラブルの深層心理です。

日常にある「小さな迷惑」の蓄積

「被災者のストレスが原因なら仕方ない」「動物たちがかわいそう」。ここで、そんな単純な感情論だけで終わらせてはいけません。思考をさらに一歩進める必要があります。なぜ、動物たちは「文句を言ってもいい対象」として、社会的に許容されてしまうのでしょうか。

その根源は、非常に悲しいことですが、「平時の私たち飼い主たちの振る舞い」にあります。

公園でノーリードで放された犬に追いかけられ、怖い思いをした子ども。

散歩道に放置された糞を踏んでしまい、お気に入りの靴を汚してしまった人。

放し飼いの猫に、大切に育てていた庭の植木をめちゃくちゃにされた人。

伸縮リードを最大まで伸ばし、狭い歩道を占拠する散歩。

カフェのテラス席でブラッシングを始め、周囲に毛をまき散らす行為。

アパートの隣室から聞こえ続ける、無頓着な鳴き声。

飼い主にとっては「このくらい大丈夫だろう」「うちの子はおとなしいから」と思うような些細な行動でも、動物に関心がない人、苦手な人、アレルギーを持つ人から見れば、それは日々の生活における小さなストレスの蓄積となります。

一部の不適切な飼い主たちの行動が、日常生活の中で「やっぱり動物や飼い主は迷惑だ」「自分勝手だ」というネガティブな印象を、静かに、しかし確実に地域社会へ植え付けてしまっているのです。

避難所で泣く赤ちゃんと、吠える犬の違い

このような「迷惑」の蓄積という下地があるからこそ、災害時という極限の環境下で、被災者のやり場のないストレスが動物たちへ向かってしまっても、「まあ、それも仕方ないよね」という容認の雰囲気が生まれてしまうのです。

考えてみてください。同じ避難所で、赤ちゃんが夜通し大声で泣き続けたとしても、「うるさい!」と面と向かって怒鳴りつける人は、そう多くはないでしょう。それは、社会が「赤ちゃんは泣くものだ」と理解し、親の苦労を思いやる共通認識を持っているからです。

しかし、犬が「ワン」と一吠えしただけで、冒頭のような怒声が飛ぶ。この違いは一体何なのでしょうか。それは、平時の私たち飼い主が、社会に対して「犬は迷惑をかける存在ではない」「飼い主は責任をもってコントロールしている」という信頼を、残念ながら十分に築ききれていないことの証左に他なりません。

避難所で犬に「うるさい!」と大声で言えてしまう状況を、他ならぬ飼い主自身が、平時の行いによって作り出してしまっている。この厳しい現実から、目を背けてはならないのです。

「人と動物が共生する社会」の本当の意味を考える

共生の主体は「人」と「人」である

私たちはよく「人と動物が共生する社会」という言葉を口にします。しかし、この言葉の意味を、私たちは本当に正しく理解しているでしょうか。

考えてみれば、動物たちが自らの意思で「人間社会と共生しよう」と考えることはありません。彼らはただ、それぞれの習性に従って生きているだけです。

つまり、「人と動物が共生する社会」という言葉の本当の意味は、「ペットと暮らす人と、そうでない人が、互いの価値観を尊重し、理解し合い、快適に共生する社会」のことなのです。その主役は、あくまで「人」と「人」。動物たちは、ただ、その間に存在するだけです。

すべては飼い主の行動の結果

そうであるならば、その「共生社会」を実現するための責任は、誰が負うべきなのでしょうか。

答えは明白です。すべて、飼い主です。

ペットが社会に与える影響の、100%の責任は飼い主にあります。糞の始末も、鳴き声のコントロールも、他者への飛びつきの防止も、すべては飼い主が果たすべき責任です。「うちの子がやったことだから」という言い訳は、社会では通用しません。「あなたのしつけが、管理が、至らなかったから」そうなるのです。

ペットと暮らす人が、そうでない人々の理解を得て、信頼関係を築く。そのための架け橋となれるのも、あるいはその溝を決定的に深めてしまうのも、すべては私たち飼い主の日々の行動にかかっているのです。

最高のペット防災とは何か – 「適正飼育」を再定義する

この負の連鎖を断ち切り、愛するペットを守るために、私たち飼い主に何ができるのか。その答えは、シンプルかつ本質的です。それは「適正飼育」の徹底に他なりません。

適正飼育とは、動物と暮らすことに真剣に向き合う覚悟です。

私たちがここで言う「適正飼育」とは、単に法律や条例を守るといったレベルの話ではありません。それは、一つの命を預かり、動物と暮らすということが、社会の中でどういう意味を持つのか、そのことに真剣に向き合う姿勢そのものを指します。

命への覚悟: この子の生涯にわたって、健康と安全、そして幸せに責任を持つという覚悟。

社会への想像力: 自分の行動が、周囲の人々や社会全体にどのような影響を与えるかを常に想像する力。

学ぶ姿勢: 愛犬・愛猫の習性や行動心理を正しく理解し、適切なしつけや健康管理を行うための学びを怠らないこと。

経済的な責任: 日常の食費や医療費はもちろん、万が一の病気や災害に備える経済的な準備。

これらの覚悟と実践が伴って、初めて「適正飼育」は意味を持ちます。それは、災害時に慌てて準備する防災グッズよりも、はるかに強力で、本質的な「ペット防災」なのです。

あなたの行動が、社会からの信頼を築く

普段からマナーを守り、周囲へ配慮する「適正飼育」を徹底すること。それは、いざという時にあなたとペット、そして周りの人々をも守る、最高の防波堤となります。日々の散歩で会う人に笑顔で挨拶をする、公共の場での振る舞いに細心の注意を払う。その一つ一つの丁寧な行動が、「あの家の飼い主さんは、ちゃんとしているね」という信頼を地域に根付かせます。

その信頼の貯金こそが、災害という非常時において、「大変でしょうけど、お互い様だからね」という温かい言葉や理解に繋がるのです。

社会ができること – 避難所運営の工夫と「先を見せる」力

もちろん、飼い主の努力(自助)だけでは解決できない問題もあります。行政や避難所運営者による「公助」の仕組みが不可欠です。

ゾーニングという物理的な解決策

避難所の計画段階で、ペットと暮らす被災者のエリアと、そうでない人のエリアを明確に分ける「ゾーニング」を行うことが理想です。生活空間やトイレなどへ向かう動線を分離しておくだけで、不要な接触やトラブルの多くは未然に防ぐことができます。

被災者全員の心を救う「見通し」の提示

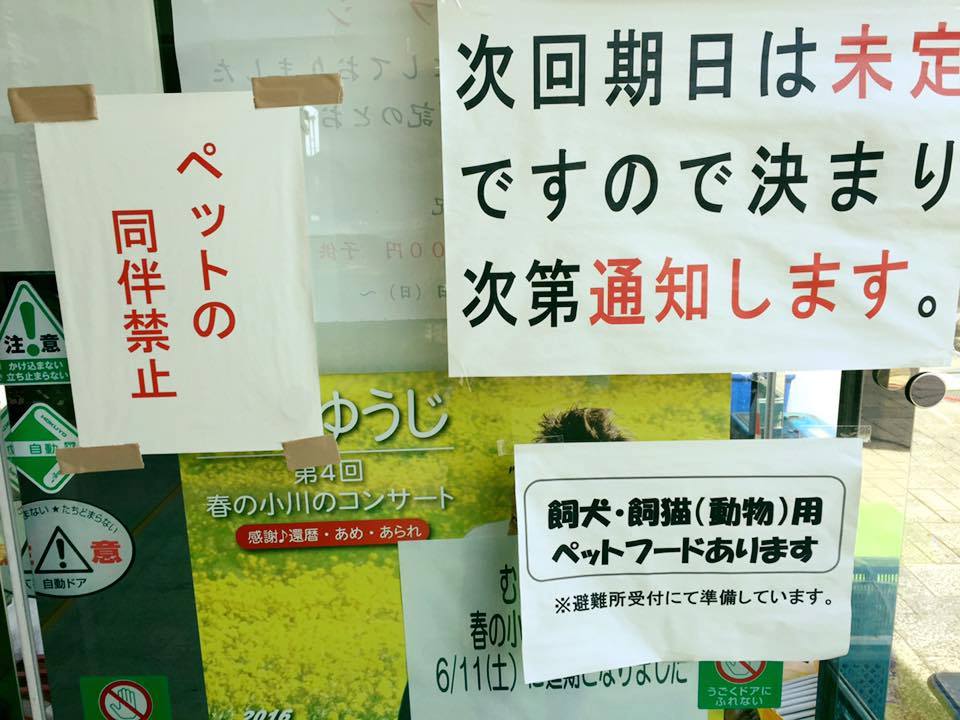

しかし、施設の広さや構造上、ゾーニングが難しい場合もあります。そんな時でも、もっと重要で、すぐに実行できることがあります。それは「先行きを明示する」ことです。

発災直後の混乱期には、「被災者支援」という大局的な観点から、まずはペットの避難所受け入れを許可する。その間に、行政はペットの一時預かり場所や、ペットと暮らせる別の避難所の確保に動く。そして、できるだけ早い段階で、

「ペット連れの方は、〇月〇日まではこちらの体育館で過ごしていただけますが、それ以降は〇〇に開設される専用の避難所へ移動していただく予定です」

このように、具体的な見通しを、飼い主にも、それ以外の人にも、明確に示すのです。先が見えるだけで、人の心は驚くほど落ち着きます。「それまでの辛抱だな」「期間が決まっているなら、お互い協力しよう」という気持ちが生まれます。

この「見通し」こそが、被災したコミュニティ全体の無用な対立を防ぐ、最もシンプルで強力な処方箋なのです。「いつまでこの状況が続くのか」という不安こそが、ストレスを増大させ、他者への不寛容を生む最大の原因だからです。

まとめ:私たち飼い主が「共生社会」の担い手になるために

災害時に起こる問題のほとんどは、「災害が起きたから発生した特別な問題」ではありません。その多くは、災害という非日常によって、「平時から地域社会にあった小さな問題や溝が、一気に顕在化」するものなのです。

避難所でのペットと一緒に過ごしたいと願うなら、私たちは平時から「ちゃんとしておく」必要があります。

私たち飼い主は、「適正飼育」とは何かを常に自問し、動物と暮らすことへの責任と真剣に向き合い、地域社会から信頼される存在となるべく行動する。

私たち飼い主は、「人と動物が共生する社会」の実現は、自分たちの日々の行動にかかっていることを自覚する。

これらの自助努力と、行政による具体的な災害対策(公助)の両輪が揃って初めて、災害時に誰もが「お互い様」の心で困難を乗り越えられる、真に強靭な社会が実現できるのです。

そのために必要な知識や具体的な行動を学び、考え、地域で実践していく仲間と繋がりませんか。私たちNPO法人ペット防災ネットワークが開催するペット防災セミナーは、その第一歩を踏み出すための絶好の機会です。あなたのご参加を、心よりお待ちしています。

正しいペット防災の知識を得るセミナーはこちら https://petbousai.jp/seminar