ペット防災の基本|環境省「人とペットの災害対策ガイドライン」を分かりやすく解説

はじめに:すべての飼い主が知るべき「国のルール」

「もしも今、大きな災害が起きたら…」 「うちの子は、どうなってしまうのだろう…」

災害は、時と場所を選ばず、私たちの平穏な日常を脅かします。そんな時、かけがえのない家族であるペットの命と安全を守るためには、飼い主さん自身が災害時の「基本ルール」を事前に理解し、備えておくことが不可欠です。

その全ての基本となるのが、国(環境省)が定めた**「人とペットの災害対策ガイドライン」**です。

このガイドラインは、災害時にペットと飼い主が共に困難を乗り越えるために国が示す、いわば「公式なルールブック」です。このページでは、全ての飼い主さんに必ず知っておいていただきたいガイドラインの要点を、3つの柱に沿って分かりやすく解説します。

ガイドラインの3本柱①【平常時の備え】

災害はいつ起こるかわかりません。だからこそ、日頃からの準備が最も重要であるとガイドラインは示しています。

しつけと健康管理

いざという時にペットの安全を守り、周囲への迷惑を防ぐための基本です。

基本的なしつけ:「おすわり」「まて」などの基本的な指示に従えるようにしましょう。また、人や他の動物を怖がらない社会性を身につけさせておくことも重要です。

クレート(キャリーバッグ)に慣れさせる: 避難時の安全な移動手段であり、避難所ではペットの安心できる居場所になります。日頃から慣れさせておきましょう。

健康管理: 各種ワクチンの接種やノミ・ダニなどの寄生虫駆除を日頃から行いましょう。避難所での感染症のまん延を防ぐためにも不可欠です。

備蓄品の準備

人間のための備蓄品とは別に、ペットのためのものも必ず準備しておきましょう。

食料と水: 少なくとも5日~7日分。療法食など特別なフードが必要な場合は、多めに準備してください。

医薬品: 常備薬や療法食。

ペット用品: 食器、ペットシーツ、排泄物の処理用具、タオル、おもちゃなど。

ペットの情報: ワクチン接種証明書や健康記録、ペットの写真など。

所有者明示(マイクロチップ・迷子札)

災害の混乱でペットと離ればなれになってしまった場合に備え、誰が見ても飼い主がわかるようにしておくことは、飼い主の責務です。

マイクロチップの装着

迷子札(首輪に連絡先を明記)の装着

ガイドラインの3本柱②【災害発生時:同行避難】

災害が発生したら、ためらわずにペットと一緒に避難することが基本です。

「同行避難」が原則です

ガイドラインでは、災害時に飼い主がペットと共に避難する「同行避難」が原則とされています。ペットを家に残して避難すると、ペットが命の危険に晒されるだけでなく、取り残されたペットが繁殖し、将来的に地域の衛生環境を悪化させる可能性があるためです。

「同行避難」と「同室避難」の違い

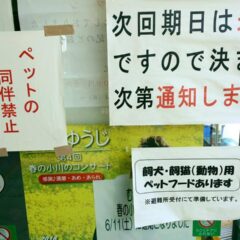

ただし、「同行避難」は、避難所で飼い主とペットが同じ部屋で過ごせる「同室避難」を意味するとは限りません。 多くの場合、人の居住スペースとペットの飼育スペースは別に設けられます。避難所のルールは自治体によって異なるため、平時のうちにお住まいの市町村の担当部署に確認しておくことが重要です。

ガイドラインの3本柱③【避難所での生活】

無事に避難できた後も、避難所での生活にはルールがあります。

ペットの飼育は飼い主の責任

避難所では、ペットの食事や水の世話、排泄物の処理、健康管理など、身の回りの世話はすべて飼い主自身の責任で行うのが基本です。行政が全てを面倒見てくれるわけではありません。

周囲への配慮を忘れずに

避難所には、動物が苦手な方やアレルギーを持つ方もいます。ペットの放し飼いは絶対にせず、決められた場所で飼育し、鳴き声や臭いなど、周囲の避難者への最大限の配慮が求められます。

まとめ:ガイドラインを理解し、あなたとペットの防災計画を

環境省のガイドラインは、あなたと愛するペットが災害を乗り越えるための道しるべです。しかし、ただ「知っている」だけでは意味がありません。

このガイドラインの内容を「自分ごと」として捉え、「我が家の場合はどうだろう?」と具体的に考え、行動に移すことが何よりも大切です。「知らなかった」では済まされない事態を避けるためにも、この機会にぜひ内容を深く理解し、あなたとペットのための防災計画を立ててみてください。

【出典・参考資料】

環境省「人とペットの災害対策ガイドライン」リンク https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/h3002.html