被災ペットの定義と飼い主のいない猫への支援のあり方

被災ペットの定義と災害時の飼い主がいない猫への対応

大規模災害が発生したとき、私たちは「ペットの命をどう守るか」という切実な問題に直面します。その議論の根幹にあるのが「被災ペット」という言葉です。しかし、この言葉の定義が曖昧なために、実際の災害現場では支援の対象をめぐり混乱が生じてきた歴史があります。

この記事では、まず「被災ペット」の定義に関する現状と課題を整理し、そこから見えてくる本当に必要な支援の範囲について考えます。さらに、定義からこぼれ落ちてしまいがちな「飼い主のいない猫」の問題に焦点を当て、2024年能登半島地震で石川県獣医師会が実施した先進的な取り組みを紹介しながら、これからのペット防災が目指すべき姿を探ります。

ペットと暮らす方はもちろん、地域防災に関心のあるすべての方に知っていただきたい内容です。

「被災ペット」の曖昧な定義がもたらした混乱-熊本地震の教訓

災害時のペット支援を考える上で、まず支援の対象となる「被災ペット」を明確に定義する必要があります。しかし、実は国の防災施策の中で、この言葉の明確な定義はなされていません。

環境省の見解と現場の実態

環境省は東日本大震災以降「被災ペット」という表現を用いていますが、その範囲を特定する公式な定義はありません。この定義の不在が、具体的な支援活動において混乱を招く一因となってきました。

その典型的な例が、2016年の熊本地震です。 熊本地震では、発災直後に行政が保護・収容した犬や猫のすべてを「被災ペット」として扱いました。その結果、本来飼い主がいるペットと、以前から地域にいた野良犬・野良猫との区別がつかないまま、救護活動が進められることになったのです。

これは、限られたリソース(人材、物資、収容スペース)を効率的に配分する上で大きな課題となりました。飼い主の元へ帰すべきペットへの対応が遅れる可能性がある一方、元々飼い主のいない動物たちの保護管理に多くの労力が割かれるという状況が生まれたのです。

この教訓から、災害対応の枠組みにおいては、飼い主のいる「被災した家庭動物」と、飼い主のいない「野良犬・野良猫」への対応は、その目的や手法が異なるため、切り分けて考える必要があるという課題が浮き彫りになりました。

「被災ペット」という言葉自体を見直す必要性

さらに、「被災ペット」という言葉が持つイメージも、現状にそぐわないという指摘があります。この言葉からは、瓦礫の中から救出されたり、怪我をしたりした動物の姿を連想しがちです。

しかし、実際の支援対象はそれだけではありません。 「災害によって被災した飼い主に飼養されているペット全般」 が、災害時のペット支援の対象となります。怪我の有無にかかわらず、飼い主と共に避難所にいるペット、自宅で避難生活を送るペット、みなし仮設住宅で暮らすペット、そして飼い主と離れ離れになり一時預かり先にいるペットも、すべて等しく支援を必要としています。

言葉のイメージが支援の範囲を狭めてしまわないよう、「被災飼い主のペット」など、より実態に即した表現への見直しも今後の検討課題と言えるでしょう。

定義から考える「ペット防災」支援の多様な形

「被災ペット」を「被災した飼い主に飼養されているペット全般」と捉え直すと、支援の形が「保護」一辺倒ではないことがわかります。飼い主がペットとの生活を一日でも早く取り戻し、継続していくためのサポートこそが、ペット防災の核となるのです。

具体的には、以下のような多様な支援が考えられます。

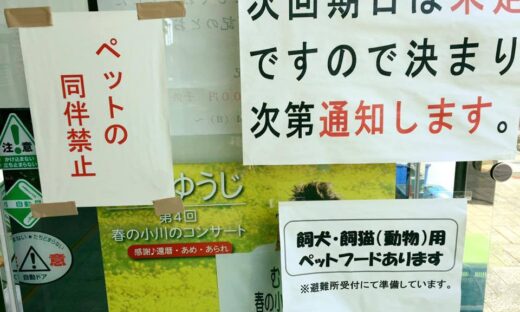

同行避難支援:避難所でのペット受け入れスペースの設営・運営支援、飼育ルール作り、トラブル解決のサポート。

在宅避難者への支援:フードやトイレ用品などの物資支援、断水時のための水の供給、ペットの健康相談。

仮設住宅での支援:ペット可の仮設住宅確保に向けた働きかけ、コミュニティでの共生ルール作り支援。

一時預かり支援:飼い主が入院や家の再建などで一時的に飼育できなくなった場合の、信頼できる預かり先のマッチングや情報提供。

心のケア:災害ストレスを抱えるペットと飼い主双方へのカウンセリングやアドバイス。

情報提供:ペット同伴可能な避難所マップ、動物病院の診療状況、支援物資の配布場所など、必要な情報を集約し発信する活動。

これらの支援を円滑に進めるためには、平時からの備えが不可欠です。私たちNPO法人ペット防災ネットワークでは、こうした多様な支援の必要性や、飼い主自身ができる備えについてお伝えするセミナーを定期的に開催しています。セミナーへの参加は、いざという時に愛するペットを守るための具体的な知識と行動を身につける第一歩です。

支援の枠組みから外れる「飼い主のいない猫」という課題

さて、ここまで飼い主のいるペットへの支援について考えてきました。では、特定の飼い主がいない「地域猫」や「野良猫」は、災害時にどうなるのでしょうか。

環境省の「人とペットの災害対策ガイドライン」では、「放浪動物」という用語が使われています。これは「災害により飼い主とはぐれるなど、何らかの理由で放浪状態となり、飼い主による飼養管理が受けられなくなったペット」を指し、「もともとその地域にいた野良犬や野良猫などは含まない」 と明記されています。

つまり、現在の災害救助の枠組みでは、飼い主のいない猫たちは原則として「被災ペット」とは見なされず、公的な救護対象から外れてしまうのが現実です。

しかし、だからといって飼い主がいない猫たちを放置してよいわけでもありません。むしろ、災害という非常事態だからこそ、飼い主のいない猫への対策が必要となるケースもあります。

なぜ災害時に「飼い主のいない猫」への対策が必要なのか?

災害時に飼い主のいない猫への対策が必要な理由は、単なる動物愛護の精神からだけではありません。それは、被災地の公衆衛生を保ち、地域全体の生活環境の悪化を防ぐという、極めて重要な意味を持ちます。

望まない繁殖の防止:災害の混乱で、これまで地域住民が行ってきたTNR活動(捕獲・不妊去勢手術・元の場所に戻す活動)が停滞しがちです。対策をしなければ、猫たちはあっという間に繁殖し、数が増えてしまいます。

公衆衛生の維持:猫の数が増えれば、糞尿による衛生問題や、感染症のリスクが高まります。また、食料を求めてゴミを漁ることで、地域の衛生環境はさらに悪化します。

人との新たな軋轢:避難生活で心身ともに疲弊している住民にとって、猫の鳴き声や糞尿問題は大きなストレスとなり、動物をめぐる新たなトラブルに発展しかねません。

将来的な殺処分数の増加を防ぐ:放置された結果、過剰に繁殖してしまった猫たちは、将来的に殺処分の対象となる可能性が高まります。災害時の介入は、未来の不幸な命を減らすことにも繋がるのです。

このように、飼い主のいない猫への対策は、被災した地域コミュニティ全体の安全と安心を守るための、重要な「ペット防災」の一環と言えます。

能登半島地震の教訓:石川県獣医師会による先進的取り組み

この重要な課題に対し、2024年1月に発生した能登半島地震では、過去の災害の教訓を生かした先進的な取り組みが見られました。石川県獣医師会が主体となり、被災地における猫の繁殖抑制を目的とした無料の不妊去勢手術を実施したのです。

取り組みの概要と意義

石川県獣医師会は、全国から寄せられた募金を元に、2024年3月から約3ヶ月間にわたり、この事業を展開しました。その概要は以下の通りです。

対象:被災地で飼養されている飼い猫

被災地の地域猫で、地元住民から手術依頼があった飼い主のいない猫

実施頭数:不妊手術 224頭、去勢手術 233頭(合計457頭)

重要なルール:手術を実施する際には、原則としてマイクロチップを装着する。

飼い主のいない猫については、地域で世話をしている地元住民からの依頼のみを受け付ける。

県外や被災地以外のボランティア団体からの依頼は受け付けない。

この取り組みには、いくつかの画期的なポイントがあります。

第一に、災害対応の枠組みの中で、明確に「飼い主のいない猫」を対象に含めたことです。これは、前述した公衆衛生や地域環境の保全という観点から、極めて実践的かつ効果的な判断でした。

第二に、手術とマイクロチップ装着をセットにしたことです。これにより、万が一再び迷子になっても所有者情報(飼い猫の場合)や個体識別情報(地域猫の場合)が分かり、適切な管理に繋がります。

第三に、依頼者を「地元住民」に限定したことです。これにより、外部の団体が地域の実情を無視して猫を運び込むといった混乱を防ぎ、あくまで地域の生活環境を維持するという本来の目的に沿った活動が担保されました。

この石川県獣医師会の活動は、災害時の動物救護において、「飼い主のいるペット」と「飼い主のいない動物」双方に目配りした、包括的な支援モデルの素晴らしい先例となりました。

しかし、この貴重な支援事例から私たちが学ぶべき最も重要な教訓は、受け身で支援を待つのではなく、「自分たちの地域で支援を受けられる可能性を、平時の活動によっていかに高めておくか」という視点です。

災害時、行政や獣医師会などが行う公的な支援は、そのリソースに限りがあります。支援の手が差し伸べられるかどうかは、「その猫たちに、日頃から人の手が関わり、管理されているか」という事実が大きな判断基準となります。

なぜなら、普段からエサやりのルール化、糞尿の清掃、不妊去勢手術の実施といった形で人の管理が行き届いていれば、支援を行う側も状況が把握しやすく、より効果的で持続可能な支援を計画できるからです。

つまり、日頃の活動を通じて「この猫たちは地域で管理されています」という実績を示すこと自体が、いざという時に公的支援の対象となる可能性を大きく高めるのです。

能登半島地震の事例で、支援の条件が「地域で世話をする地元住民からの依頼」に限定されたのは、まさにこの「日頃からの人の関わり」を確認するためでした。管理の程度に差はあれど、「世話をしている住民がいる」という平時からの事実が、外部からの支援の扉を開く鍵となったのです。

だからこそ、普段からの地道な地域猫活動は、猫たちの生活環境を整えるだけでなく、災害時に彼らの命を救う公的支援を引き出すための、最も確実な「防災活動」であると言えるでしょう。

まとめ:定義の明確化と包括的なペット防災体制の構築に向けて

今回の記事では、「被災ペット」の定義の曖昧さがもたらす課題と、その枠組みから外れがちな「飼い主のいない猫」への対策の重要性について、熊本地震と能登半島地震の事例を通して考察しました。

災害時のペット支援は、もはや「かわいそうだから助ける」という情緒的な段階から、「社会全体の安全と公衆衛生を守るための危機管理」 という視点へと進化させていく必要があります。

そのために、私たちは以下の点を強く訴えたいと思います。

国による「被災ペット」の定義の明確化:支援対象と範囲を明確にすることで、現場の混乱を防ぎ、より効果的・効率的な救護活動が可能になります。

飼い主の平時からの備えの徹底:同行避難訓練への参加、しつけ、健康管理、そしてマイクロチップの装着は、飼い主の責務です。

地域における包括的な動物対策の構築:飼い主のいない動物の問題は、地域コミュニティ全体で取り組むべき課題です。能登の事例のように、地域の獣医師会や行政、住民が連携し、平時から地域猫活動や環境整備を進めることが、災害時の強靭さにも繋がります。

最後に、一人の猫を愛する者として

最後に、これは個人的な思いです。

災害時のペット支援体制を円滑に機能させるため、この記事で述べてきたように「被災ペット」の定義を明確にすることは、今後ますます重要になるでしょう。

しかし、そのペット防災という枠組みからこぼれ落ちてしまう命があることも、私たちは忘れてはなりません。飼い主のいない猫たち、いわゆる「野良猫」と呼ばれる存在です。

彼らを生み出したのは、私たち人間社会に他なりません。

ひとたび災害が起これば、彼らの暮らしは一層過酷なものとなります。それは、飼い主という拠り所がある「被災ペット」たちが直面する困難とは、比較にならないほどの厳しさかもしれません。

だからこそ、願ってやみません。

日頃からの地域での地道な取り組みが、非常時という極限の状況に置かれた彼らの環境を、少しでも改善することに繋がることを。

ペット防災の枠からははみ出してしまう事は重々承知していますが、一人の猫の飼い主として、そしてペットと共に暮らす社会の安全を願う者として、切にそう願っています。