ペット防災 避難所ごとの判断?

なぜ進まない?ペット同行避難、最大の壁は「自治体のブリーフィング不足」

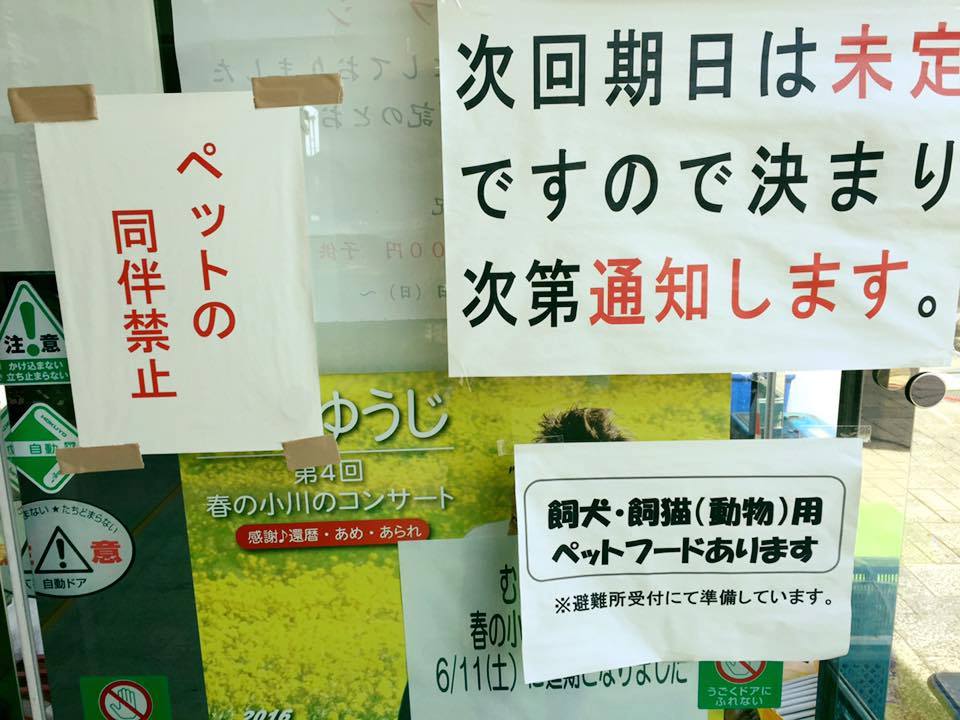

災害時、愛するペットと避難所へ… しかし、そこで待ち受けるかもしれない「拒絶」という現実

大地震や豪雨、想像を絶する災害が、ある日突然あなたと愛するペットを襲ったら…。「とにかく安全な場所へ」と、防災グッズとペットを抱えて最寄りの避難所にたどり着いた時、もし入り口で「ペットは入れません」と告げられたら、あなたはどうしますか?

これは、決して絵空事ではありません。多くの自治体が「ペットとの同行避難」を原則として受け入れると公言しているにもかかわらず、実際の災害現場では、飼い主が避難所への立ち入りを拒まれ、途方に暮れるケースが後を絶たないのです。

なぜ、このような悲劇が繰り返されるのでしょうか。

その最大の要因は、ペット防災における「避難所運営者へのブリーフィング不足」という、根深く、そして深刻な課題にあります。国や自治体が定めたルールが、現場の末端まで届いていない。この「伝達の断絶」こそが、多くの飼い主とペットを危険に晒す最大の壁となっているのです。

本記事では、なぜペットの同行避難が現場で徹底されないのか、その構造的な問題を深掘りし、国の最新の指針である「令和6年修正 防災基本計画」を基に、自治体が果たすべき真の役割と、私たち飼い主が今できる備えについて、詳しく解説していきます。

なぜ? 現場で起きる「ルール」と「感情」のねじれ

判断の丸投げが生む「責任者個人の感情」という名の壁

ペットの避難所での受け入れ可否は、最終的にその場の避難所運営責任者(多くの場合は学校長や施設の管理者)の判断に委ねられます。これは、現場の状況に応じた柔軟な対応を可能にする一方で、大きな問題をはらんでいます。

問題の本質は、その「判断基準」が不明確なまま、責任者に丸投げされている点にあります。

多くの避難所運営者は、環境省が発行する「人とペットの災害対策ガイドライン」の存在や、その地域で定められた「地域防災計画」におけるペットの位置づけ、そして何よりも「なぜ災害時にペットとの同行避難が必要不可欠なのか」という本質的な理由を知りません。

その結果、どうなるか。 残念ながら、「校長先生が動物好きかどうか」「責任者自身がペットを飼っているかどうか」といった、個人の動物に対する感情が、公的な避難所の受け入れ判断を左右してしまうという、あってはならない事態が頻発するのです。

自治体の役割を肩代わりするボランティアの疲弊と徒労

このような状況下で、誰がその「しわ寄せ」を受けているのでしょうか。 それは、地域の動物愛護推進員や、自治体に登録している災害時ペットボランティアの方々です。

彼らは、本来であれば自治体が主体となって行うべき、避難所となる学校や施設の責任者への説明責任を一身に背負っています。一軒一軒、責任者のもとへ何度も足を運び、「ガイドラインではこうなっています」「ペットを見捨てると、飼い主も危険な場所に戻ってしまい、二次災害のリスクが高まるのです」と、ペット同行避難の必要性を説いて回る。これは、まさに自治体の職務怠慢をボランティアの善意で補っているに過ぎない、歪んだ構造と言わざるを得ません。

国が定めた防災の最上位計画である「防災基本計画」や、各自治体の「地域防災計画」、そして環境省の「ガイドライン」に、ペット同行避念の重要性が明記されているにも関わらず、その判断が個人の感情に委ねられ、ボランティアが必死にその溝を埋めようとしている。この現状は、明らかに間違っています。

国の指針は明確!令和6年防災基本計画が示す自治体の「責任」

「現場の判断」という言葉の裏で、責任を回避してきた自治体ですが、国はより明確にその役割と責任を規定しています。特に、令和6年に修正された防災基本計画では、ペット防災に関する自治体の具体的な取り組みが、これまで以上に強く求められています。

これは「できれば対応してほしい」という努力義務のレベルではなく、「責任をもって実行すべきこと」として、自治体に課せられた明確な指針です。

【令和6年修正 防災基本計画におけるペット関連の主な記述】

知識の普及・訓練での配慮:

「家庭動物の飼養の有無による被災時のニーズの違いに配慮するよう努める。」

解説: ペットを飼っている人といない人では、必要な支援が全く違うことを理解し、防災訓練や啓発活動に反映させなさい、ということです。

避難所での受け入れと周知:

「市町村は家庭動物の受入れ方法等について、住民への周知徹底を図るものとする。」

解説: 「受け入れます」と言うだけでなく、どこで、どのように受け入れるのか(ゾーニング方法、ルールなど)を、平時から住民に詳しく知らせておきなさい、ということです。

避難者情報の把握:

「市町村は、…家庭動物と同行避難した被災者について、適切に受け入れるとともに、避難所等における家庭動物の受入状況を含む避難状況等の把握に努めるものとする。」

解説: 誰が、どんなペットと、どの避難所にいるのかをきちんと把握し、必要な支援が行き届くようにしなさい、ということです。

避難所の運営管理と連携:

「市町村は、被災者支援等の観点から指定避難所における家庭動物のための避難スペースの確保等に努めるとともに、獣医師会や動物取扱業者等から必要な支援が受けられるよう、連携に努めるものとする。」

解説: ペット専用スペースの確保に努め、専門家(獣医師など)と連携して、現場が困らない体制を平時から作っておきなさい、ということです。

物資の調達:

「家庭動物の飼養に関する資材の準備。」

解説: 人間の食料だけでなく、ペットフードやトイレシートなどのペット用物資も、自治体として備蓄・調達計画に含めなさい、ということです。

これらの記述からわかるように、国は自治体に対し、「被災者支援」の一環として、ペットと飼い主を守るための具体的な行動を強く求めているのです。

「丸投げ」からの脱却へ!自治体が今すぐ取り組むべき3つのこと

では、どうすればこの「ブリーフィング不足」を解消し、すべての避難所で適切にペットが受け入れられる体制を築けるのでしょうか。答えは、自治体が「現場への丸投げ」をやめ、主体的に以下の3つの具体的なアクションに取り組むことです。

1. 避難所運営者向けの「ペット防災研修」の定例化・義務化

最も重要かつ効果的なのが、避難所運営責任者や地域防災組織の担当者を集めた**「研修会」を定例的に実施**することです。ここでは、ペット防災の専門家や獣医師などを講師に招き、単なる精神論ではない、実践的な知識を提供する必要があります。

【研修で伝えるべき内容】

なぜ同行避難が必要か: 防災基本計画やガイドラインの解説、過去の災害でペットとはぐれた飼い主が危険を顧みず自宅に戻り命を落とした事例などを伝え、「飼い主の命を守るため」という本質を理解してもらう。

具体的な受け入れ方法: 体育館や教室を使ったゾーニング(区域分け)の具体的な方法を図解で示す。アレルギーを持つ人や動物が苦手な人への配慮をどう両立させるか、具体的なレイアウト例を提示する。

避難所での飼育管理ルール: 鳴き声や臭気対策、衛生管理(排泄物の処理方法など)、必要な備品リスト、トラブル発生時の対応フローなどをまとめたマニュアルを配布し、解説する。

関係機関との連携: 地元の獣医師会や動物愛護センターが、災害時にどのようなサポートをしてくれるのかを紹介し、連絡先を共有する。

2. 具体的な「避難所ペット受け入れマニュアル」の作成と配布

研修と並行して、誰が見てもすぐに行動に移せる「避難所ペット受け入れマニュアル」を自治体が作成し、全ての避難所に配布・備え付けておくことが不可欠です。

このマニュアルには、受け入れ手順のフローチャート、ゾーニングのモデル図、必要な資材リスト、飼い主と交わす誓約書のひな形、トラブル対応Q&Aなどを盛り込みます。写真やイラストを多用し、災害時の混乱した状況でも直感的に理解できるような工夫が求められます。それらの内容を今いくつかの自治体で準備されているスターターキットとして各避難所に用意しておく必要があります。誰が最初に避難所に来ても同じ対応が取れる事を目的とします。

3. 専門家と連携した「相談・サポート体制」の構築

避難所運営者が現場で判断に迷った時、あるいは専門的な助言が必要になった時に、すぐに相談できる窓口があることは、大きな安心材料となります。

自治体は、平時から地域の獣医師会、動物愛護推進員、地域の動物愛護団体などと災害時連携協定を締結しておくべきです。そして、その連絡網を避難所運営者と共有し、「困ったときには、ここに相談してください」という明確なサポート体制を構築することが重要です。専門家による巡回相談や、負傷したペットへの応急処置、飼い主の心のケアといった具体的な支援は、避難所運営の負担を大幅に軽減します。

現状を変えるために。今、飼い主ができること、私たちが目指すこと

ペット同行避難の課題は、単なる「動物好き」の問題ではありません。それは、飼い主である「人間の命と心の安全」に関わる、防災全体の重要なテーマです。

しかし、残念ながら、自治体による対策が全ての地域で十分に進んでいるとは言えないのが実情です。ルールが現場に浸透するまでには、まだ時間がかかるかもしれません。

だからこそ、「今」、私たち飼い主自身が、行政の対応を待つだけでなく、自らの手で愛するペットを守るための備えを固めることが、何よりも重要になります。「自分のペットは自分で守る」という強い意志を持ち、日頃から具体的な準備を進めておくこと。それが、いざという時にペットと自分自身の命を救う、最も確実な方法です。

私たちNPO法人ペット防災ネットワークは、このような状況を改善するため、全国の自治体や防災関係者への助言や、具体的な対策を学べるセミナーを開催しています。一つでも多くの自治体で、一人でも多くの避難所運営者に正しい知識が届き、全てのペットと飼い主が安心して避難できる社会を実現すること。それが私たちの使命です。

最終的には、飼い主が過度に心配することなく、どの避難所でも当たり前にペットが受け入れられる体制が整うこと。その日を目指して、私たちは活動を続けていきます。